Tutto quello che c’è da sapere prima di iniziare a praticare Judo 柔道.

…con diversi approfondimenti tematici

Alcune delle caratteristiche che distinguono il Judo dallo sport sono la ritualità e una serie di regole di comportamento, reigi 礼儀, che costituiscono parte integrante della formazione. A partire dalla vestizione, proseguendo col saluto appena saliti sul tatami e il comportamento sino al saluto finale e oltre. Ciascun atto ha un significato che deve essere conosciuto e compreso per essere compiuto in maniera consapevole e partecipata e non scimmiottato con disinteresse. Non si tratta di ferree regole militari, ma semplicemente dei principi dettati dall’educazione e dal buon senso, integrati con la tradizione giapponese.

Un “gergo” indispensabile.

Per poter giungere ad una piena conoscenza del Judo bisogna innanzitutto conoscerne il “gergo”, le parole del Judo.

In molte discipline si utilizzano le espressioni del paese di origine. Le ragioni sono diverse. Una, in particolare, riguarda la difficoltà di tradurre o interpretare alcuni termini in altre lingue. Una traduzione letteralmente esatta può rivelarsi concettualmente scorretta, basti pensare alla filosofia.

Nella parola Judo 柔道, sono presenti due termini “ju 柔” e “do 道 ”, la traduzione letterale dal giapponese all’italiano di quest’ultimo sarebbe “via”, intesa come percorso morale/spirituale; una interpretazione superficiale e concettualmente limitata. Infatti, se lo stesso ideogramma (in giapponese kanji漢字) del “do 道” lo volessimo tradurre in italiano dal cinese da cui ha origine, ci troveremmo nell’impossibilità di farlo poiché il suo significato è “Tao 道”, termine generalmente conosciuto e letteralmente intraducibile.

Un’altra importante ragione per cui nel Judo è fondamentale mantenere alcuni termini base nella lingua d’origine, sta nel fatto di poter comunicare meglio tra atleti di differenti nazionalità, per scambiare pareri e consigli tecnici.

In fine, a mio parere, mantenere delle espressioni del paese d’origine è una forma di rispetto per chi ha tanto studiato e faticato per regalarci questa bellissima invenzione che è il Judo.

Per tutti i chiarimenti sui vocaboli giapponesi più usati nel Judo, consultate in nostro post Glossario Judo A-Z.

Glossario Judo A-Z

Il glossario Judo A-Z è ideato per facilitare la comprensione dei termini più usati nel judo e non solo, ed è in continuo sviluppo e aggiornamento. [...]

Il DOJO 道場

(luogo per la ricerca della Via).

Dojo 道場 è un termine usato anticamente nel Buddismo (cinese) per indicare il locale destinato al raccoglimento e alla meditazione spirituale, in sanscrito prende il nome di Bodhi Manda che significa “luogo di saggezza, o di salvezza”.

In giapponese significa “luogo per la ricerca della via” o “luogo ove praticare lungo la via” o “luogo dove si segue le via”, e simili, ed è usato anche per denominare il locale in cui si praticano determinate discipline, tra le quali anche quelle di combattimento bujutsu 武術, volendo significare che nel locale deve regnare un’atmosfera attenta e concentrata come si addice ad un luogo di “culto”.

Si tratta quindi di un luogo dove si ricerca un processo di arricchimento spirituale, morale, intellettivo e fisico, attraverso la pratica di una dottrina o disciplina. In origine di natura spirituale e/o religiosa, successivamente anche marziale.

Anche in occidente la parola dojo è utilizzata per denominare il locale in cui si praticano determinate discipline di combattimento, ma spesso senza quell’attributo di profondo rispetto che dovrebbe avere, alla stregua di club o palestra.

Il dojo 道場 nel Judo 柔道.

Alcune discipline marziali come l’Aikido, il Kendo, in parte anche il Karate e altre, hanno conservato alcune componenti religiose e mistiche proprie del dojo e della disciplina. Diversamente, il Judo ha abbandonando le componenti religiose e mistiche del dojo conservando diverse ritualità e consuetudini, e tutti quegli elementi legati alla propria natura “sociale” come educazione, amicizia, rispetto, benessere fisico e intellettuale, e molto altro.

“Quando si visita un dojo per la prima volta, generalmente si rimane colpiti dalla sua pulizia e dall’atmosfera solenne che lo pervade. Dovremmo ricordarci che la parola “dōjō” deriva da un termine buddhista che fa riferimento al “luogo dell’illuminazione”. Come un monastero, il dojo è un luogo sacro visitato dalle persone che desiderano perfezionare il loro corpo e la loro mente.

La pratica del randori e dei kata viene eseguita nel dojo, che è anche il luogo in cui si disputano le gare di combattimento”.

Jigoro Kano fondatore del Judo

Struttura del dojo.

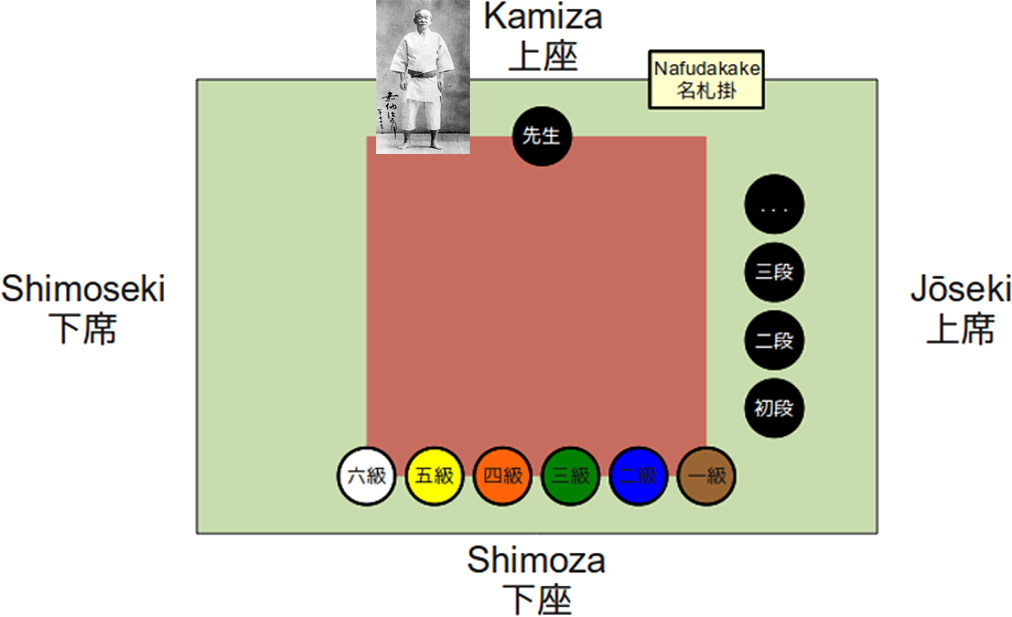

Ipotizzando una sala con quattro pareti, il dojo ha una planimetria composta in quattro aree, indicativamente in adiacenza alle pareti, disposte secondo i quattro punti cardinali:

- Nord: Kamiza 上座 (posto d’onore), o Shomen 正面, che rappresenta la saggezza, è riservato al o ai sensei 先生 (insegnante/ti) titolari del dojo alle spalle del quale possono essere posti simboli significativi per il dojo (ad esempio una fotografia o uno scritto del fondatore o di un grande maestro defunto), nel Judo è uso porre l’immagine di Jigorō Kanō Shihan.

- Est: Jōseki 上席 (posto degli alti gradi), che rappresenta la virtù, è riservato ai sempai 下席 (compagno maggiore), agli ospiti illustri, o in generale agli yudansha 有段者 (portatori di dan).

- Sud: Shimoza 下座 (posto inferiore), che rappresenta l’apprendimento, è riservato ai mudansha 無段者 (non portatori di dan).

- Ovest: Shimoseki 下席 (posto dei bassi gradi), che rappresenta la rettitudine, è generalmente vuoto, ma all’occorrenza è occupato dai 6ⁱ kyu.

Ci si riferisce a zone senza confini definiti, ma nella cui area si dispongono tutte le persone presenti nel dojo, in relazione al proprio ruolo e carica, nei momenti canonici e usuali della vita del dojo; per esempio, durante i momenti importantissimi del saluto iniziale e finale di ogni lezione rei 礼, ma anche durante le spiegazioni, l’esecuzione dei kata 形, esami, ecc.. e ogni altra occasione in cui è richiesto attenersi ad una disposizione ordinata individuale nel dojo.

In alcuni dojo, e nella gran parte di quelli di Judo, tutti i sensei (non solo quello principale) e i portatori di dan si posizionano in kamiza, mentre tutti gli allievi praticanti sono allineati in shimoza.

L’ordine da rispettare è definito per cui, rivolgendo lo sguardo a kamiza, i praticanti si dispongono in crescendo da sinistra a destra dal grado più basso a quello più alto. Il capofila di shimoza è usualmente il più esperto tra i mudansha che di norma ha l’importante incarico del rispetto del reiho 礼法 (etichetta).

Inoltre, nei dojo tradizionali vi è usualmente uno spazio sulla parete dove è posto il nafudakake 名札掛 (tabella dei nomi) dove sono affissi in ordine di grado i nomi di tutti gli appartenenti al dojo.

“Il significato profondo di reiho è il modo corretto e universale di fare le cose. Si tratta di mostrare rispetto e trattare ogni evento come un insegnante di te stesso e del tuo cuore. Quindi tutto nella vita è un’occasione per praticare reiho”.

Taisen Deshimaru

Accesso al dojo e canoni di comportamento.

L’accesso al dojo è riservato ai praticanti, già pronti con l’apposito abito, nel rispetto dei canoni dell’etichetta reiho 礼法. Gli spettatori sinceramente interessati ad assistere alle lezioni potranno farlo, in rispettoso silenzio badando di non essere di alcun disturbo.

Nel dojo occorre essere sempre sinceri e gioiosi, abbandonando ogni considerazione di fama e di ricchezza, dimenticando i pregiudizi di etnia, genere, religione e stato sociale. L’ardore della pratica deve unirsi ad un’atmosfera di ricerca interiore. Sono richieste tre qualità: una buona educazione, un grande amore per l’arte, fiducia nel maestro.

I precetti del Maestro Ichiro Abe.

Il Maestro Ichiro Abe (安部一郎 Abe Ichirō , 12/11/1922 – 27/02/2022) 10° dan Kodokan, ha indicato alcuni precetti basilari sul comportamento da tenersi in un dojo (dōjō kun 道場訓). Le regole tradizionali, l’atteggiamento mentale e la cura del corpo che vengono suggeriti non sono mortificazioni imposte a chi pratica, ma costituiscono un costume che favorisce il lavoro collettivo e il progresso individuale.

Judo dojo kun 柔道の道場訓.

- Tener sempre presente che il Dojo, oltre che luogo di pratica, è scuola morale e culturale.

- Entrare nell’area di pratica del Dojo con il piede sinistro ed uscirne con il destro, e non omettere mai di salutare, sia quando si accede che quanto si lascia l’area di pratica.

- Osservare scrupolosamente le regole generali della cortesia e quelle particolari del Judo

- Sforzarsi in ogni circostanza di aiutare i propri compagni di pratica evitando di essere per essi causa di imbarazzo o di fastidio.

- Rispettare le cinture di grado superiore ed accettarne i consigli senza obiezioni, dal loro canto le cinture superiori devono aiutare il miglioramento tecnico di coloro che sono meno esperti, con diligenza e cordialità.

- Quando non si pratica bisogna mantenere un contegno corretto e non permettersi mai posizioni ed atteggiamenti scomposti anche se si è estremamente affaticati.

- Mantenersi silenziosi e se necessario parlare sia solo per la pratica jodoistica e a bassa voce.

- Non allontanarsi mai dall’area di pratica senza prima averne avuto il permesso dall’insegnante o da chi ne fa le veci.

- Curare la pulizia e l’integrità del Judogi ed il suo riassetto che deve essere sempre effettuato ogni volta che è necessario.

- Mantenere sempre un’elevata igiene personale.

- Le unghie delle mani e dei piedi devono essere tagliate molto corte.

- Durante l’allenamento, e ancor meglio prima di esso, bisogna togliersi catenine, bracciali, anelli e quanto altro possa procurare danni a sé stessi e ai propri compagni di pratica.

- Rispettare l’orario dei corsi (salvo particolari autorizzazioni).

- Non allontanarsi dai Dojo prima della fine della lezione dell’insegnante.

- All’inizio e alla fine di ogni lezione, l’insegnante e gli allievi si salutano reciprocamente. I praticanti si dispongono ordinatamente in fila sul bordo del tappeto di fronte all’insegnante. Il Judoka con cintura di grado più elevato si pone alla estremità del lato d’onore della sala, seguito gerarchicamente dagli altri. Tutti devono osservare che il loro Judogi sia in ordine.

- Quando si cessa la pratica e quando si frequenta il Dojo senza poter praticare, osservare con attenzione quanto avviene nell’area di pratica e seguire le spiegazioni in atto per trarne egualmente proficuo insegnamento.

SE NON SIETE CONVINTI DI SEGUIRE QUESTE REGOLE, NON ENTRATE NEL DOJO: OGNI INSEGNAMENTO SAREBBE INUTILE PER VOI, E IL VOSTRO ATTEGGIAMENTO SAREBBE DI DANNO PER GLI ALTRI.

Il tatami 畳.

A secondo dell’attività praticata nel dojo, o nella palestra, il pavimento deve essere costituito o ricoperto di un materiale appropriato.

Per un judoka, è impossibile esercitarsi su un tavolato: sarebbe ideale per l’attaccante, ma condurrebbe all’ospedale l’attaccato.

Per praticare agevolmente il Judo, e tutte quelle discipline in cui le cadute assumono un ruolo fondamentale, bisogna poter cadere su un suolo abbastanza accogliente. Questo deve essere morbido, elastico, e non deve causare, in caso di caduta, alcun danno all’atleta, ma nello stesso tempo deve essere sufficientemente rigido per non frenare la rapidità degli spostamenti. La soluzione ideale si trova a metà strada, è il tatami.

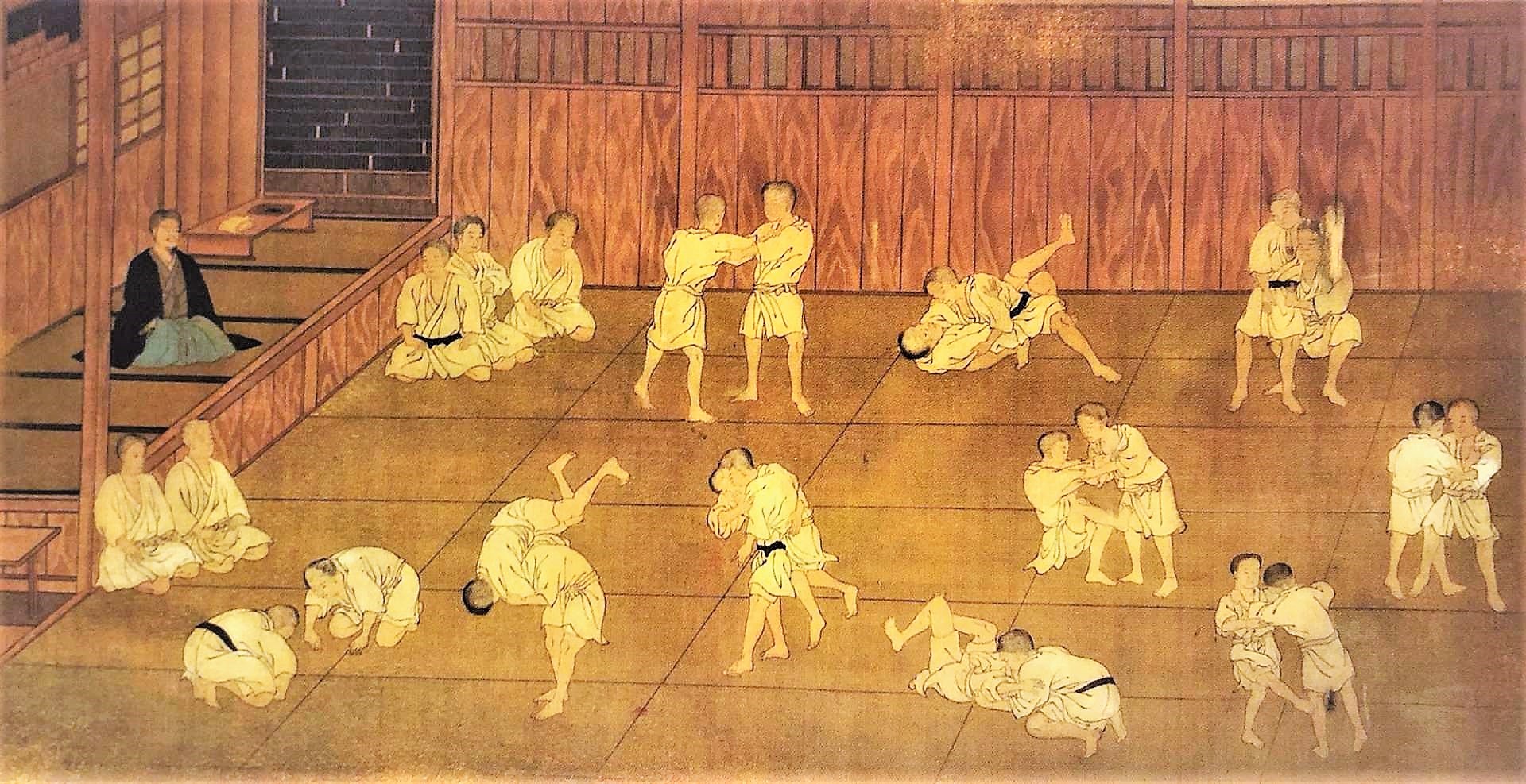

La parola indica le tipiche stuoie d’uso casalingo che, affiancate l’una all’altra, ricoprono il pavimento in legno d’ogni casa tradizionale giapponese. I tatami classici sono confezionati in paglia di riso, talvolta in canapa intrecciata o lino, resa uniforme e legata con una corda, e sono rivestiti da una stuoia di paglia o foderati con una tela chiara. I margini sono squadrati con precisione e i due lati più lunghi sono orlati con una fettuccia larga di lino nero o cotone; quelli delle case nobiliari hanno, intessuti nella fettuccia, dei motivi ornamentali. Storicamente nelle stanze destinate a ricevere gli ospiti si ponevano dei tatami più spessi su cui venivano invitati a sedere gli ospiti importanti. I pittori giapponesi amano rappresentare nobili e generali accovacciati su queste stuoie.

Le dimensioni del singolo tatami in cm sono circa 180/190 x 90/95 x 3/6. Queste stuoie, messe estremità accanto ad estremità, creano un’atmosfera intima e pulita. Quando si cammina sul Tatami esso cede leggermente alla pressione del piede scalzo; i giapponesi lasciano le scarpe all’ingresso della loro casa, e ogni rumore è attutito dalla loro morbidezza. A primavera durante le prime giornate di sole, vengono tolti e messi davanti casa per arieggiarli, appoggiati a due a due come carte da gioco.

Sul tatami la gente mangia, dorme, studia, ama, vive e muore; essi rappresentano nello stesso tempo il letto, la sedia, la poltrona e a volte anche la tavola.

Notiamo incidentalmente che il tatami viene utilizzato in Giappone come misura di superficie. Si dirà, “la mia camera misura dodici tatami” oppure “abbiamo affittato un appartamento di trentasei tatami”, ecc.

Il tatami nel Judo.

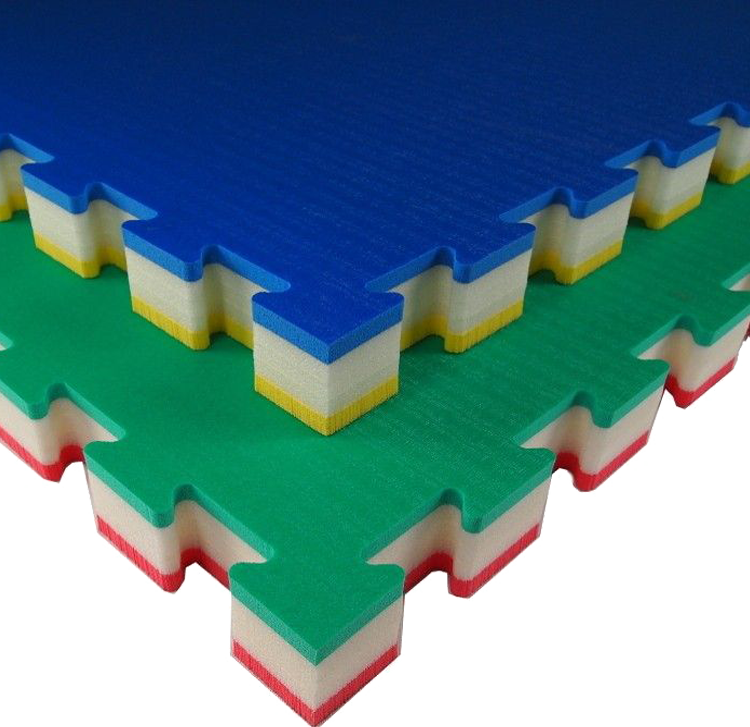

Per quanto riguarda i tatami utilizzati nel Judo, dall’inizio della sua storia ad oggi, si è passati dai tradizionali, pur validi, a tatami più sofisticati espressamente studiati per il Judo, allo scopo di garantire un’eccellente pratica e una maggior sicurezza degli atleti, non ché una loro superiore durata e migliore pulizia.

Si è passati quindi da tatami con misure tradizionali fatti con paglia di riso triturata, tagliata, pressata e cucita in una fodera di tela di iuta, o meglio ancora di vinile; a tatami moderni studiati esclusivamente per il Judo. I più comuni sono realizzati in gomma compatta a densità calibrata (250 kg/m2), rivestiti in vinile con trama a paglia di riso, fondo antisdrucciolo, dimensioni cm 200x100x4 o 100x100x4, nei colori verde, rosso, giallo e blu; oppure sono realizzati in Porex, con goffratura a paglia di riso in elementi componibili ad incastro a coda di rondine, dimensioni 100 x 100 x 4/5 cm, double-face verde/rosso o giallo/blu.

Questi tatami vengono disposti gli uni di fianco agli altri e fissati all’esterno con una cornice. L’insieme dovrebbe essere appoggiato su un tavolato fisso o elastico montato a incrocio (il che è preferibile) o sulle molle o sul caucciù.

Il vantaggio rappresentato da un tale dispositivo è di rendere la superficie su cui si pratica il più “reale” possibile, ed allo stesso tempo ammortizzare al meglio le cadute, nonostante l’impressione di durezza che si ha all’inizio. Fisiologicamente, la ripartizione dell’onda di shock è più omogenea. Poiché il principiante sarà abituato soltanto a piccole cadute, preferirà cadere su un tappeto che lo accolga come un morbido cuscino. Ma, a mano a mano che avanzerà nella sua formazione, le cadute diventeranno più impegnative. Allora constaterà, al momento dell’impatto, che le vibrazioni dello shock devono essere diffuse su una grande superficie, poiché la loro dispersione ottimizza lo shock di ritorno. Al contrario, su un tappeto più morbido, l’onda di shock rimane concentrata nel punto d’impatto senza restituire quell’utile shock di ritorno che le bilancia.

Il judogi 柔道衣 o 柔道着

(abito per la pratica del Judo).

La pratica del Judo avviene indossando uno speciale abito chiamato, con vocabolo giapponese, judogi o, molto raramente, keikogi 稽古着 o dogi 稽古衣. Queste parole significano rispettivamente “abito da Judo” e “abito d’allenamento”.

Storia del judogi.

Conseguentemente all’invenzione del Judo, anche quella del judogi si deve al Prof. Jigoro Kano.

Nelle scuole di jujitsu si praticava in kimono tradizionale con o senza l’hakama 袴, e anche il judo, all’inizio, non fece eccezione. Ma i kimono erano fragili (e costosi) e nel Judo Kano imponeva le prese ad esso; quindi, fu necessario ideare un indumento idoneo: robusto, durevole ed economico. Perciò, Kano mantenne il kimono come base, e si evince dal modo di indossarlo e dal taglio, ma semplificandolo e rinforzandolo prendendo spunto dagli abiti da lavoro tradizionali, più robusti ed economici, sostituendo l’hakama con i pantaloni.

I primi judogi erano di colore écru con maniche e pantaloni relativamente corti, la giacca era tenuta insieme da una cintura di cotone. Il colore écru figurava i valori di purezza, semplicità e umiltà nell’apprendimento. Ciò permetteva anche di non dare alcuna indicazione sulla classe sociale di ciascun praticante e di iniziare ad apprendere il Judo nel medesimo modo.

Con nomi e caratteristiche differenti, il judogi è stato ripreso dalla maggior parte delle discipline di combattimento, diventandone un’icona all’interno delle stesse comunità ed anche oltre.

Il judogi non prenderà la sua forma moderna fino al 1906 quando le maniche e i pantaloni furono allungati; successivamente sarà sbiancato e le sue cuciture ulteriormente rinforzate. L’evoluzione tecnica del judogi è tutt’oggi in continuo sviluppo.

Judogi: parti; cura; ritualità.

Il judogi è concepito, per il taglio, le cuciture e l’ampiezza, in modo da poter resistere ad una pratica violenta e prolungata.

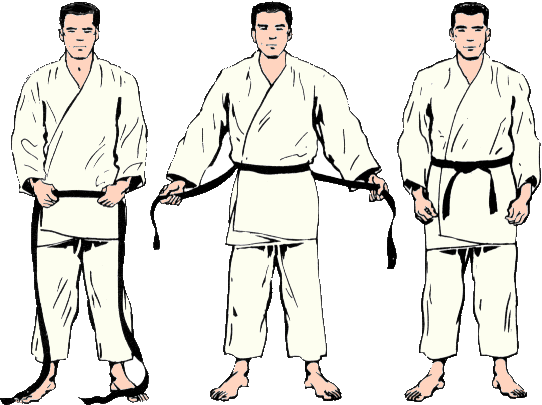

È costituito da un paio di zubon ズボン (termine di origine francese) pantaloni in cotone molto ampi e robusti, senza bottoni ne cerniere, ma con un cordone che passa all’interno di un’apposita cucitura lungo la vita, al fine di stringere e reggere gli stessi; da una uwagi 上着 giacca, sempre in cotone, priva di bottoni od oggetti metallici, tessuta con una stoffa ancor più robusta e spessa di quella dei pantaloni, ulteriormente rinforzata sul collo, spalle e nelle parti suscettibili di strappi (la giacca stessa può essere divisa in tre parti: suso 裾 gonnellino, eri 襟 bavero e sode 袖 maniche); stretta in vita da una obi 帯 cintura in cotone annodata in un modo particolare, che può essere di colori diversi secondo il grado dell’atleta (bianca, gialla, arancione, verde blu, marrone, nera, bianca e rossa, rossa).

Completano l’abbigliamento gli zori (zoori, zouri) 草履 sandali infradito tradizionali giapponesi.

Ogni judoista è giudicato a prima vista da come indossa il judogi, ne annoda la cintura e lo ripiega dopo averlo utilizzato. Se questi dettagli non sono rispettati, anche se il valore atletico è eccellente, ogni buon Judoka giapponese dubiterà della comprensione dei Judo da parte di chi ne è in difetto.

Dunque, occorre sforzarsi di attenersi a queste semplici norme, che sono dettate da ragioni puramente pratiche suggerite dall’esperienza.

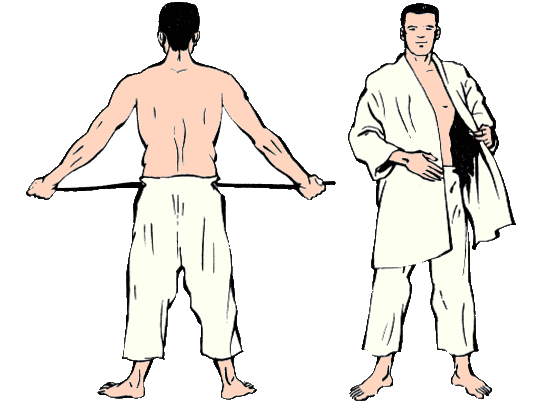

Come indossare il judogi.

- Indossare i pantaloni avendo cura di infilarli con la parte rinforzata delle ginocchia sul davanti.

- Tirare il laccio posto sui fianchi a destra e sinistra, stringendo opportunamente i pantaloni in vita, e allacciarlo con un nodo ben saldo, inserendo un’estremità del laccio nel passante posto appositamente sul davanti (alcuni pantaloni presentano due passanti per ambedue le estremità del laccio).

- Indossare normalmente la giacca, con l’accortezza di porre il bordo sinistro sopra il destro sia per gli uomini che per le donne.

- Appoggiare la parte centrale della cintura sotto l’addome.

- Passare le estremità, di lunghezza uguale, attorno al corpo, appena sopra le natiche, incrociarne i capi e ritornare sul davanti.

- Allacciare la cinta con un nodo piatto ben stretto perché non si sciolga nella pratica e impedisca alla giacca di scomporsi facilmente.

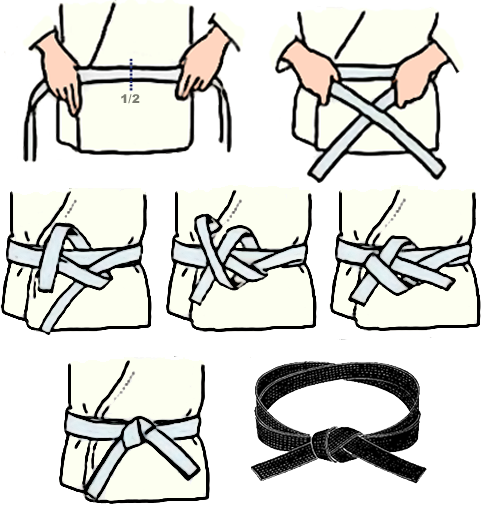

Come annodare la cintura obi 帯.

- Fare attenzione in ogni passaggio a non torcere (a caramella) la cintura che deve rimanere piatta e aderente al corpo.

- Dividere la cintura a metà per trovarne il centro e posizionarlo al centro della pancia, poco sotto l’ombelico.

- Far girare le due estremità della cintura intorno ai fianchi incrociandole dietro la schiena e riportandone avanti stringendo quanto basta, poi incrociare le estremità della cintura, tenendola serrata ai fianchi, al centro della pancia.

- Far passare, dal basso, l’estremità più esterna della cintura sotto i due giri, tra judogi e cintura, facendola riuscire dall’alto e tirate le estremità della cintura verso l’esterno per stringerla quanto basta.

- Piegare in avanti l’estremità più alta della cintura e far girare, da sotto, l’estremità della cintura più bassa attorno a quella più alta e stringere il nodo tirando contemporaneamente le estremità della cintura verso l’esterno (dx e sx).

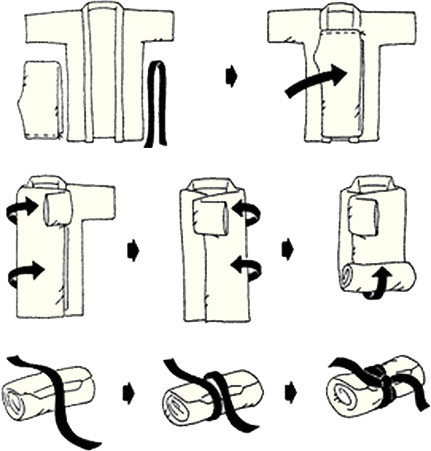

Come piegare il judogi.

Il judogi va sempre mantenuto in ordine con cura e rispetto, prima e dopo l’utilizzo. Indossarlo correttamente è fondamentale, e lo è altrettanto come piegarlo e riporlo.

- Posare la giacca in piano sistemando all’interno di essa, o sopra, ben distesi i pantaloni.

- Piegare un lato del judogi nel senso della lunghezza per circa 1/3, e ripiegare la manica in dietro in modo che non si sovrapponga all’altra poi eseguire la stessa operazione per l’altro lato.

- Arrotolare (come in figura) o ripiegare in 3 il judogi, e legare al centro con la cintura.

…judogi bianco e judogi blu.

Tradizionalmente, il judogi nasce di color écru poi trasformato in bianco e questa è la tinta che dovrebbe avere. La motivazione risiede nel simbolo di purezza che questo colore rappresenta, che dovrebbe essere caratteristica d’ogni Judoka. Con un richiamo al passato, si dice che il judogi deve essere bianco come il fiore di ciliegio che, insieme alla spada, sono i simboli dei samurai e quindi sinonimo di forza, purezza d’animo e coraggio.

Cadono i fiori di ciliegio

sugli specchi d’acqua della risaia:

stelle, al chiarore di una notte senza luna.Haiku 俳句 scritto nel XVIII secolo dal poeta e pittore Yosa Buson 与謝蕪村.

Un altro valido motivo per cui il judogi è bianco sta nel fatto che, in caso di ferite accidentali, il colore del sangue è immediatamente messo in risalto, consentendo un tempestivo soccorso.

Il Judo agonistico ha rivisto i colori del judogi, sganciandosi dalla tradizione, stabilendo che gli atleti nelle gare internazionali, o nazionali di primo livello, si affrontino indossando judogi di colori diversi uno bianco e l’altro blu. Questa differenza cromatica, nata sostanzialmente per esigenze televisive, rende più facile catturare i movimenti degli atleti in gara, favorendo la visione e il giudizio arbitrale.

Judogi: divisa, armatura, abito, famiglia.

L’utilità del judogi è imprescindibile e intrinsecamente legata alla pratica del Judo. Fa parte dell’etichetta e ha lo stesso impatto che potrebbe avere una divisa, un’armatura o qualsivoglia affascinante livrea.

Questo indumento, che si indossa e toglie prima e dopo ogni allenamento, è la prima cosa che si nota guardando il Judo, ed è la prima cosa a cui provvedere quando si decide di iniziare a praticare Judo.

Praticando Judo, negli anni, il judogi diventa qualcosa che si indossa naturalmente come un comune capo d’abbigliamento, senza farci caso, un automatismo. Tuttavia, inconsciamente prepara alla pratica e infonde un sentimento di appartenenza, l’impressione di somigliare gli uni agli altri, di essere membro di una famiglia, la famiglia del Judo.

Gerarchia judoistica,

gradi del Judo, kyu 級 e dan 段.

Sia che si tratti di un dojo, una palestra o un club è importante conoscere l’etichetta e l’ordinamento gerarchico vigente. Non si tratta delle ferree regole di una caserma, ma più semplicemente dei comuni principi dettati dall’educazione e dal buon senso, integrati con la ritualità tradizionale giapponese. Questo per evitare figuracce e mancare di rispetto, anche inconsapevolmente, a compagni e insegnati.

Conseguentemente all’invenzione del Judo, come per il judogi, anche il sistema di graduazione si deve al Prof. Jigoro Kano (anche se in seguito fu implementato in Europa dal Maestro Kawaishi). In principio furono ideate 5 classi di allievi kyu 級 e 10 gradi di esperti dan 段. Il principiante, neofita, veniva considerato “non classificato” e successivamente passava dalla 5^ classe (kyu) alla 1^. A questa suddivisione venne abbinato l’uso delle cinture, bianca e marrone per i kyu e nera per i dan, sostanzialmente con l’obiettivo di esplicitare il grado effettivo del praticante.

Questa divisione avrebbe dovuto suddividere gli allievi secondo un programma gradi/età, ma col tempo si rivelò poco pratica perché i dojo non avevano la struttura per separare i praticanti come in una scuola. Pertanto, si formarono naturalmente dei gruppi più o meno omogenei per fasce d’età, ma eterogenei nei gradi. Un’evoluzione naturale nel pieno rispetto dei principi cardine del Judo.

In Europa e in Italia.

In Francia e successivamente in gran parte dell’Europa, il Maestro Mikinosuke Kawaishi 川石 酒造之助, 7° dan “padre del judo Francese”, per ragioni pedagogiche proprie degli allievi occidentali, ma principalmente per dare un riconoscimento al praticante (alcuni maligni insinuano per guadagnare su ogni passaggio di cintura), ideò il sistema delle cinture di colore diverso per ogni kyu (bianca, gialla, arancione, verde, blu e marrone) aumentando i kyu a 6.

In Italia, e non solo, il sistema di graduazione per gli allievi più giovani prevede anche l’attribuzione di “mezze-cinture” che, nonostante siano in antitesi al Judo tradizionale, sono state introdotte con il pretesto di gratificare l’allievo e condurlo gradualmente all’effettiva capacità intellettiva e tecnica verso il compimento del 14° anno di età e il 2°kyu. Esistono quindi, tra i vari kyu, le cinture: bianco-gialla, gialla-arancione, arancio-verde, verde-blu e la blu-marrone.

Il sistema di graduazione in Italia e non solo.

| Grado | Seinen-gumi Adulti |

Shonen-gumi Giovani 0-14 anni |

Definizione |

| 6° kyu |

bianca |

bianca bianco-gialla |

六級 rokukyū |

| 5° kyu |

gialla |

gialla gialla-arancione |

五級 gokyū |

| 4° kyu |

arancione |

arancione arancione-verde |

四級 yonkyū |

| 3° kyu |

verde |

verde verde-blù |

三級 sankyū |

| 2° kyu |

blù |

blù blù-marrone |

二級 nikyū |

| 1° kyu |

marrone |

marrone |

一級 ikkyū |

| 1° dan |

nera |

nera |

初段 shodan |

| 2° dan |

二段 nidan |

||

| 3° dan |

三段 sandan |

||

| 4° dan |

四段 yondan |

||

| 5° dan |

五段 godan |

||

| 6° dan |

bianco-rossa |

六段 rokudan |

|

| 7° dan |

七段 nanadan |

||

| 8° dan |

八段 hachidan |

||

| 9° dan |

rossa |

九段 kudan |

|

| 10° dan |

十段 jūdan |

I gradi nel Judo in Italia e non solo, seguono la suddivisione in 6 kyu e cinture colorate, comprese le mezze cinture. Per i giovani il riconoscimento attraverso le cinture colorate può avere un valore educativo; per gli adulti è discutibile. Comunque, il riferimento al sistema tradizionale nipponico dei gradi nel Judo resta sempre un utile e un imprescindibile riferimento.

Nel sistema giapponese, la suddivisione con due colori di cintura, bianca per non classificato, 5° e 4° kyu; marrone per le successive, ha uno scopo puramente pratico relativo all’abilità nelle cadute al suolo (ukemi) dei praticanti, e di conseguenza al grado di responsabilità con cui possono essere proiettati a terra. Il significato è che chi porta la cintura bianca va trattato con grande responsabilità, per esempio senza attaccarlo in modo irruento perché, presumibilmente, non padroneggia le cadute al suolo al punto di sentirsi sicuro.

Gli esperti di Judo, dal 1° al 10° dan portano indistintamente la cintura nera. Nell’idea del fondatore dal 1° al 5° dan l’evoluzione judoistica prevede un potenziamento dell’ego e la personalizzazione della tecnica, alla ricerca della massima efficacia. Dal 6° al 10° dan la personalità judoistica si affievolisce e il praticante si avvicina sempre di più all’universalizzazione della tecnica. Ciò significa che fino al 5° dan l’esperto pratica i suoi “speciali”, successivamente ricerca la forma pura della tecnica. In Europa, ma in parte ma anche in Giappone, il sistema è fallito perché alcune Cinture Nere proseguivano l’evoluzione prevista, mentre altre si dedicavano troppo presto all’insegnamento; inoltre, l’arrogato potere delle Federazioni ad amministrare questi gradi, ha portato ad un ventaglio di possibilità: gradi agonistici, politici, arbitrali, onorari…

Essendo stata considerata la probabilità che gli esperti di Judo invecchino e quindi non siano più in grado di competere efficacemente, pur restando esemplari nell’esecuzione della tecnica, dal 6° dan è prevista una cintura di cerimonia: bianca e rossa per 6°, 7° e 8° dan, rossa per i successivi. Essa ha il significato di chiedere particolare rispetto per chi la indossa.

Il fondatore, Jigoro Kano, non si è mai dato un grado, detenendo il titolo di Shihan 師範. Per esprimere la sua condizione di non classificato Kano portava sovente la cintura bianca come era in uso nel jujitsu. Portava anche la cintura nera, e negli ultimi tempi si esibiva spesso in abito cerimoniale haori 羽織.

C’è un falso mito che racconta che nel periodo in cui il Judo cominciava a diffondersi all’estero, i nipponici ritennero che gli stranieri avrebbero meglio capito l’importanza del fondatore se gli fosse stato attribuito un grado di distinzione. Così, dopo la morte, avrebbero conferito a Jigoro kano Shihan il 12° dan (l’undicesimo rimarrebbe vuoto a rimarcare l’incolmabile abisso che lo separa dagli altri praticanti). Si tratta indubbiamente di una storia affascinate e persuasiva ma di pura fantasia.

Rei 礼, saluto.

Il primo gesto che viene insegnato ad un principiante in un dojo è il saluto rei 礼. Questa particolare forma cerimoniale, che a noi occidentali può risultare poco familiare, ed alle volte anche ridicola, nei paesi dell’estremo oriente ha un ruolo basilare nelle relazioni sociali, ed una tradizione millenaria. Il Giappone, patria del Judo, non si sottrae a questo civilissimo costume, e di conseguenza neanche il Judo. Per questo motivo, le forme cerimoniali di saluto, rivestono una particolare importanza nel Judo.

Salutare non è solo un gesto formale, ma un atto di rispetto nei confronti del nostro compagno d’allenamento, dell’avversario in combattimento, del dojo, del Maestro e di noi stessi. Il rispetto si manifesta attraverso una pratica attenta e corretta, ottenuta mediante il raggiungimento di un giusto stato mentale e spirituale. Il saluto è quindi il rito che celebra, con un atto esteriore, un avvenimento interiore: il cambiamento di atteggiamento mentale.

Il Judo può essere visto come la conquista di progressivi stati dell’essere: entrando in palestra e preparandosi alla pratica il judoista è nelle condizioni mentali del mondo esterno, ma entrando nel dojo si fissa nello stato di attenzione, in cui esegue il riscaldamento, i primi esercizi, assiste alle spiegazioni e partecipa alla lezione nel suo complesso. Al momento del randori 乱取りesercizio libero muta la condizione mentale in ragione del maggior impegno di quest’esercizio: si concentra sull’unica idea di applicare la tecnica; una serena concentrazione non dura a lungo e il saluto di fine randori segnerà il ritorno alla semplice attenzione. Lo stato mentale più avanzato (meditazione, o mushin 無心 cioè mente vuota, eseguita in mushotoku 無所得 cioè senza scopo dell’ego) è messo a punto nell’esercizio dello shiai 試合 combattimento e riportato nella pratica (non nello studio) dei Kata 形 o 型.

Il saluto scandisce l’inizio e la fine di ogni attività nel dojo, e deve essere eseguito correttamente. La fretta dei movimenti, il rilassamento nella posizione sono segni di un Judo superficiale privo di significato.

Reiho 礼法, spirito e protocolli del rei 礼.

Lo spirito e i protocolli del “rei” sono uno degli aspetti fondamentali nell’apprendimento del Judo nel dojo. Allo stesso tempo, “rei” diventa fondamentale anche nella vita quotidiana.

Più che un modo per le persone di associarsi tra loro, lo spirito del “rei” funge da sistema per preservare l’ordine e l’armonia, e reiho 礼法 l’etichetta sono i protocolli che lo rappresentano. I praticanti che imparano e si evolvono nel Judo aumentano l’apprezzamento per questo spirito, ma è importante che mostrino esteriormente la corretta etichetta come sua manifestazione.

Reiho, è la manifestazione fisica dello spirito del REI.

Si esegue in due maniere:

- ritsurei 立礼 saluto in piedi;

- zarei 座礼 saluto in ginocchio.

Questi due tipi di reiho permeano l’istruzione e l’apprendimento del Judo, ma non sono tutto. Poiché reiho è il metodo per esprimere lo spirito del “rei”, è importante capire che questo spirito non deve mancare, indipendentemente dalla situazione, dal tempo o dal modo in cui viene espresso. Il punto è che c’è una differenza tra conformarsi alle forme di reiho ed eseguirlo con il vero spirito che ne è alla base.

Dopo ogni saluto, rei, bisogna riflettere sullo spirito con cui è stato eseguito, impegnandosi a eseguirlo in modo corretto, educato e sincero. Con il primo saluto in una pratica di Judo (allenamento, combattimento, ecc.), tu e il tuo compagno o avversario vi unite come partner, e il saluto significa: “Iniziamo a perfezionarci insieme attraverso questo allenamento”. Il saluto alla fine della pratica è un’espressione di gratitudine: “Grazie per essere il mio partner”. Si può dire che il REI eseguito nel dojo dovrebbe essere osservato in ogni momento per mettere in atto lo spirito del Judo nella propria vita quotidiana.

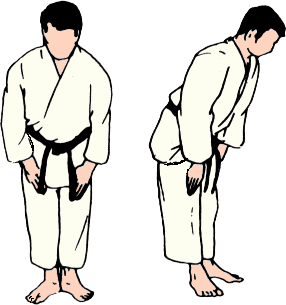

Ritsurei 立礼 saluto in piedi.

Questo è il saluto più comune e semplice, e si esegue in posizione eretta.

Partite in piedi, braccia lungo il corpo (in Giappone le donne appoggeranno le mani davanti alle cosce), gambe distese, talloni uniti e punte dei piedi divaricate, questa posizione è chiamata chokuritsu shisei 直立姿勢. Con calma piegate il busto in avanti eseguendo un inchino, lasciando il tronco diritto con un angolo di circa 30°, la testa segue il movimento con lo sguardo dritto davanti a voi, le braccia scivolano lungo il corpo e le mani vanno appoggiate appena al di sopra delle ginocchia. Segnate un tempo d’arresto e tornate nella posizione di partenza. Questo inchino è chiamato keirei 敬礼 e denota riguardo verso chi lo riceve.

Questo saluto è abitualmente impiegato quando si entra in un dojo e quando vi si esce, nel caso specifico del Judo quando si sale o scende dal tatami; in questo modo salutate il luogo di studio, il maestro e tutti quanti sono convenuti a studiare, oltre che impostare lo stato mentale nella condizione di rei no kokoro 礼の心 lo spirito del rispetto. Esso si esegue egualmente quando invitate qualcuno ad esercitarsi con voi e quando avete terminato l’allenamento. È eseguito in tutte le competizioni ove si saluta sempre all’inizio e alla fine di ogni combattimento.

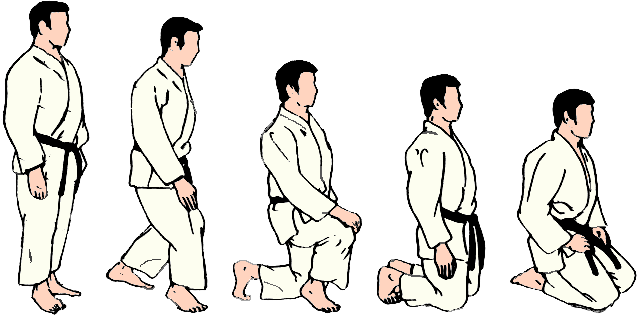

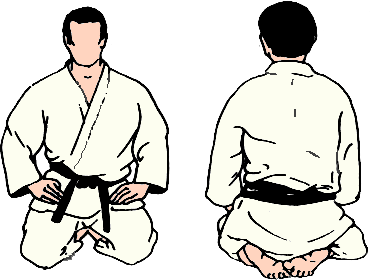

Zarei 座礼 saluto in ginocchio.

Questo saluto è il più formale, e si esegue in posizione inginocchiata.

Partite in piedi, indietreggiate il piede sinistro e posate il ginocchio a terra all’altezza del tallone destro; quindi, scendete con il ginocchio destro per ritrovarvi nella posizione in ginocchio ma sollevati dai talloni. Girate le dita dei piedi, tenendo gli alluci vicini o accavallando l’alluce destro sul sinistro e sedetevi sui talloni divaricati mantenendo la schiena ben dritta. Le ginocchia sono ad una distanza di circa due pugni (20 cm) e le mani appoggiate di piatto sulla parte alta delle cosce con le dita rivolte all’interno. Questa è la posizione di seiza 正座. Segnate così un tempo d’arresto. Poi, posate le mani di piatto a terra, le dita rivolte verso l’interno, ad una distanza di circa 10 cm dalle ginocchia e contemporaneamente inclinate il tronco in avanti verso il suolo flettendo le braccia, senza poggiare la fronte a terra o sollevare le anche. Quindi raddrizzatevi e alzatevi in piedi, eseguendo i movimenti inversi dai precedenti.

Tutto lo svolgimento avviene con calma e serietà, senza alcuna fretta.

Questo saluto è impiegato specialmente all’inizio e alla fine di una lezione collettiva. Maestri ed allievi si testimoniano così il loro mutuo rispetto oltre che impostare lo stato mentale nella condizione di rei no kokoro 礼の心 lo spirito del rispetto. Esso è obbligatorio nell’esecuzione di molti kata 形 e in tutti i casi eccezionali.

Saluto di gruppo.

Quando si effettua un saluto di gruppo, come all’ inizio ed alla fine di ogni lezione, o in qualsiasi altra circostanza straordinaria, sia che si esegua il ritsurei, sia lo zarei, la disposizione sul tatami di maestri, cinture nere, allievi ed eventuali ospiti o personalità, è codificata.

Il maestro e le cinture nere si disporranno in fila, l’uno di fianco all’altro, sul lato del dojo denominato Kamiza, di fronte al lato Shimoza, con la cintura nera più alta in grado (generalmente il maestro) posto come capofila dalla parte del lato Joseki e a scalare le altre cinture nere in ordine di grado e anzianità. Gli allievi (kyu) si disporranno sul lato Shimoza di fronte alle cinture nere ad una distanza di circa tre metri, con il più alto in grado posto come capofila dalla parte del lato Joseki e a scalare gli altri. Agli ospiti di riguardo viene generalmente offerto, in segno di rispetto, di occupare il lato Joseki, ma generalmente questa distinzione viene ricusata, schierandosi con le cinture nere.

Si presterà attenzione, prima di cominciare lo zarei o il ritsurei a che l’abbigliamento sia apposto: i pantaloni ben sostenuti, la giacca ben chiusa, la cintura annodata al centro dell’addome con le estremità di eguale lunghezza.

Espressioni di saluto.

Generalmente, all’esecuzione di ogni saluto formale, come ad inizio e fine lezione ovvero nelle competizioni, ai diversi momenti del saluto sono abbinati dei comandi che ne scandiscono i tempi d’esecuzione. Nel dojo vengono solitamente impartiti dall’allievo più alto in grado mudansha. In situazioni speciali può essere una cintura nera yudansha a impartirli, e nelle competizioni sono impartiti dall’arbitro.

Dunque, sia che si tratti di ritsureu o zarei, dopo che tutti si sono disposti nella maniera opportuna al luogo in cui si trovano pronti nella posizione di chokuritsu shisei per eseguire il saluto, vi sono delle espressioni verbali che precedono l’inchino vero e proprio.

- «seiza 正座» comando iniziale impartito dopo che maestro e insegnati si sono posizionati in seiza, per far inginocchiare tutti gli altri (si omette nel ritsurei);

- «rei 礼» comando che precede l’inchino, impartito ad un cenno del maestro o dopo il dovuto tempo d’attesa che invita tutti ad eseguire contemporaneamente l’inchino di saluto;

- «kiritsu 起立» comando finale impartito dopo che maestro e insegnati si sono rialzati in chokuritsu shisei, per far rialzare tutti gli altri (si omette nel ritsurei).

Questa è l’esecuzione più semplice, ma vi sono delle altre espressioni verbali che precedono l’inchino (punto 2) che possono variare a seconda delle circostanze:

- «Shomen ni rei», 正面に礼, il saluto allo shomen 正面, o kamiza 上座.

- «Shihan ni rei», 師範に礼, il saluto al maestro superiore Jigoro Kano Shihan, solitamente è usato in circostanze eccezionali come feste o commemorazioni.

- «Sensei ni rei», 先生に礼, il saluto al maestro o ai maestri della scuola sensei 先生.

- «Shidoin ni rei», 指導員に礼, il saluto all’istruttore o agli istruttori shidōin 指導員, molto raro e in genere non viene eseguito insieme al precedente.

- «Senpai ni rei», 先輩に礼, il saluto all’allievo più anziano senpai 先輩, che sostituisce il maestro quando quest’ultimo non è presente, solitamente non è eseguito insieme ai precedenti due.

- «Otagai ni rei», お互いに礼, il saluto reciproco (otagai お互い) che simboleggia l’unità ed esprime il rispetto che si deve agli altri, spesso sostituito con «rei 礼».

Nell’allenamento a due o nei kata non vengono proferiti comandi e l’esecuzione dei reiho avviene in silenzio.

Inizia e finisce con un inchino di rispetto.

Rei ni hajimari, rei ni owaru.

礼に始まり礼に終わる

Il Judo si è evoluto dalle antiche discipline marziali giapponesi e il suo spirito di bare è espresso dalla frase rei ni hajimari, rei ni owaru – 礼に始まり礼に終わる inizia e finisce con un inchino di rispetto. Nel Judo non si può ottenere nulla senza un compagno o contendente. Puoi migliorare te stesso solo quando hai qualcuno con cui migliorarti nella pratica quotidiana e in combattimento. Pertanto, in ogni circostanza che lo richiede, inchinati e saluta sempre con tutto il cuore per mostrare rispetto per chi è lì insieme a te.

“Prima e dopo aver praticato il Judo o aver preso parte a un incontro, gli avversari si inchinano l’un l’altro. L’inchino è un’espressione di gratitudine e rispetto. In effetti, stai ringraziando il tuo avversario per averti dato l’opportunità di migliorare la tua tecnica”.

Jigoro Kano fondatore del Judo